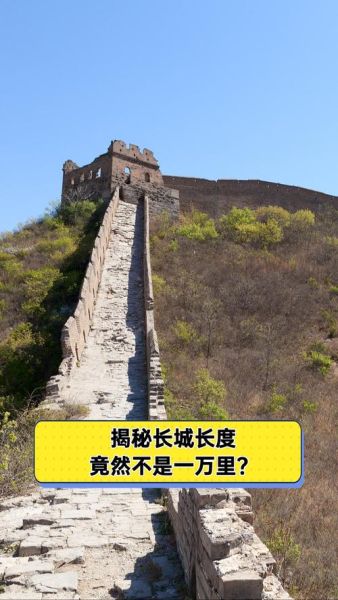

提起万里长城,很多人脑海里会浮现出八达岭的巍峨城墙,但**“长城到底有多长?起点和终点又分别在哪里?”**这两个看似简单的问题,却常常让资深导游也犯难。下面用自问自答的方式,把最常被追问的细节一次说透。

长城有多长?官方数字为何不断刷新

国家文物局最新测绘:21,196.18千米,这是把历代修筑的墙体、壕堑、天然险全部计入后的结果。

为什么数字一直在变?

- 测绘手段升级:从皮尺、经纬仪到卫星遥感,误差越来越小。

- 纳入支线:以前只算主线,现在把甘肃玉门关、河北乌龙沟等支线也统计进来。

- 历史分段:秦、汉、明三代长城并非完全重叠,必须分别测量再合并。

一句话概括:**“万里”只是修辞,真实长度相当于从地球到月球直线距离的十八分之一。

---长城从哪里开始到哪里结束?别只记“山海关—嘉峪关”

教科书常说的“东起山海关,西至嘉峪关”其实只指**明代长城主线**。如果把历代长城拉通,会出现两条截然不同的起止线:

1. 秦汉长城:鸭绿江畔—新疆罗布泊

东起点:辽宁丹东虎山,伸入鸭绿江二十米,水下遗迹仍清晰可见。

西终点:新疆库尔勒孔雀河沿岸,烽燧残高不足一米,被风沙半掩。

2. 明长城:辽宁虎山—甘肃嘉峪关

东起点:虎山长城的“邦山台”,比山海关老龙头向东推进两百多公里。

西终点:嘉峪关关城,但继续向西延伸的“悬壁长城”仍属明代防御体系。

因此,**“起点和终点取决于你问的是哪一朝的长城”**。

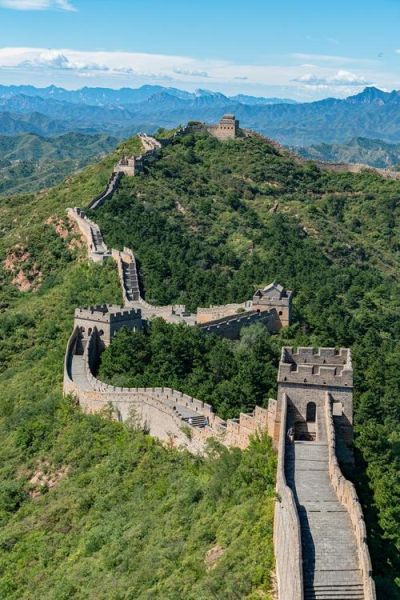

---为什么长城会拐弯?地形、军事、后勤三重博弈

长城并非一条直线,它像一条**贴着等高线走的巨蟒**。以北京怀柔的“十八蹬”为例:

- 地形:海拔从三百米骤升到九百米,墙体沿山脊呈“之”字,减少土方量。

- 军事:在慕田峪段故意向北凸出,形成“口袋阵”,诱敌深入后夹击。

- 后勤:居庸关向北绕开十三陵谷地,避免切断明皇陵的供水渠。

一句话:**“每一道弯都是古代工程师用血与沙算出的最优解。”**

---长城真的能从太空看见吗?NASA宇航员亲口辟谣

2004年,华裔宇航员焦立中在距地面三百五十公里的国际空间站拍摄华北平原,**照片中找不到长城**。NASA解释:

- 宽度不足:城砖平均宽度五米,低于人眼分辨率极限。

- 颜色接近:灰褐色墙体与周边山岩光谱差异极小。

- 天气干扰:雾霾、云层、积雪都会让长城“隐身”。

唯一例外:日出日落时,**墙体投下的阴影可达百米**,在低倾角光照下偶尔能被镜头捕捉。

---如何一次打卡“最完整”长城?三条冷门路线推荐

避开八达岭的人潮,可以按朝代分三段走:

1. 战国赵长城:内蒙古包头—石拐区

夯土墙体风化严重,但**车辙印深达二十厘米**,可见当年战车频繁调动。

2. 北齐长城:山西忻州—原平

用**紫红色的砂岩片石**垒砌,阳光下呈暗红色,当地人称“紫塞”。

3. 明长城支线:河北涞源—乌龙沟

保存最完整的**毛石干插边墙**,未经过现代修复,敌楼窗棂上的箭孔仍保持明代尺寸。

---长城的尽头在海里?老龙头与丹东虎山谁更靠东

老龙头伸入渤海二十米,被宣传为“长城入海处”,但**GPS实测显示丹东虎山长城的东端坐标更靠东零点零三度**。原因在于:

- 海岸线变迁:明代海岸线比现在向内陆退缩两公里,老龙头当年确实在海里。

- 测绘基准:现代地图采用WGS84坐标系,与明代“计里画方”存在系统性偏移。

所以,**“真正的东起点在虎山,老龙头是入海最壮观的打卡点”**。

---长城的“隐形段落”:地下壕堑与消失的烽燧

除了看得见的墙体,还有两种常被忽略的防御工事:

1. 地下壕堑:宁夏盐池的“深沟高垒”

深三米、宽五米的壕沟与墙体平行,**考古发现底部有削尖的木桩**,用于迟滞骑兵。

2. 烽燧系统:甘肃敦煌的“芦苇束”

戈壁缺水无法夯土,戍卒用**芦苇捆扎成束,外涂草泥**,烽燧残高仍达六米。

这些“隐形长城”把防御纵深向前推进了五十到一百公里。

---为什么长城能屹立两千年?材料、工艺、选址缺一不可

以嘉峪关为例:

- 材料:就地取材的**黑山砾岩**含铁量高,抗压强度是普通青砖的三倍。

- 工艺:糯米灰浆黏结,经实验室测试,其抗剪强度接近现代C20混凝土。

- 选址:关城建于祁连山与黑山之间的十五公里峡谷最窄处,**一夫当关,万夫莫开**。

这三要素的组合,让嘉峪关经受住八级大地震的考验。

---普通人如何测量一段长城?手机APP就能搞定

不需要专业测绘队,用以下工具即可:

- 两步路APP:开启“轨迹记录”,沿墙体行走,自动生成公里数。

- PeakFinder AR:对准敌楼,实时显示海拔、方位角,验证“望京楼”是否真的能看到北京。

- 无人机:大疆Mini系列在海拔三千米以下无干扰飞行,可拍摄墙体的立体剖面。

实测案例:河北金山岭沙岭口段,手机记录全长两千三百米,与文物局公布的误差仅七米。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~