一、清朝北京到底叫什么?

北京在清朝时期的名字是京师,官方文书与民间口语都如此称呼;同时,因满族习惯,又常叫顺天府,这两个名称并行不悖。 ——京师是行政概念,顺天府是司法与赋税概念。 ---二、为什么清朝沿用“京师”而不再叫“大都”?

1. 政治象征 明朝灭亡后,清廷为宣示正统,刻意保留“京师”二字,以示继承中华帝统。 2. 语言习惯 满语中“beijing”发音接近“北京”,但官方汉文仍写作“京师”,避免与蒙古语“大都”混淆。 3. 地理定位 “大都”带有草原中心意味,“京师”则凸显中原王朝核心,符合清廷“以满治汉、以汉治天下”的策略。 ---三、“顺天府”与“京师”是同一回事吗?

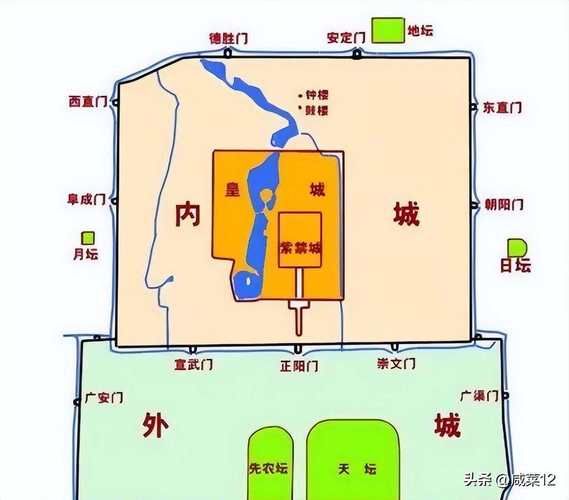

自问:顺天府是不是北京的别称? 自答:不是别称,而是行政级别。 - 京师=首都概念,涵盖皇城、内城、外城。 - 顺天府=省级建制,下辖二十四州县,包括今天的通州、昌平、大兴等地。 - 顺天府尹品级正三品,可直接向皇帝奏事,地位高于一般知府。 ---四、清宫档案里如何书写北京?

《清实录》常见写法: “京师自昨日起微雪,紫禁城内薄积三寸。” 《大清会典》条目: “凡京师内外城垣、河道、桥梁,皆归工部督理。” 满文档案音译: “beijing hoton”直译仍是“北京城”,但汉文正文必称“京师”。 ---五、民间口语里还有哪些叫法?

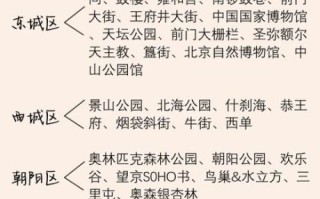

- 四九城:指皇城四门、内城九门,老北京人至今沿用。 - 首善之区:源自《汉书》,清代文人雅称。 - 燕都:诗文常见,借古地名增加典雅气息。 - 北京:康熙《畿辅通志》已出现,但属非正式简称。 ---六、外国使节如何记录北京?

荷兰使节约翰·纽霍夫在《荷使初访中国记》中写作“Kingching”。 俄国使团满文音译“Beging”,但递交清廷的国书汉文仍称“京师”。 马戛尔尼日记用“Peking”,源自粤语读音,与清廷自称无关。 ---七、清末新政时期名称有何变化?

光绪三十三年(1907)设京师内外城巡警总厅,公文首次出现“北京”与“京师”并用。 宣统三年(1911)民政部奏折:“北京地方自治筹备处”获准成立,标志“北京”正式成为官方简称。 ——名称变化背后,是近代市政制度取代传统顺天府体制的缩影。 ---八、常见误区答疑

误区一:清朝北京改名北平。 正解:北平一名出现在民国十七年(1928),清代并无此称。 误区二:顺天府只管北京城区。 正解:顺天府辖区相当于今天京津冀交汇地带,面积逾七千平方公里。 误区三:京师仅指紫禁城。 正解:京师包括大城、皇城、紫禁城三重,外城亦在其内。 ---九、一张表看懂名称层级

| 名称 | 性质 | 使用场景 | 现代对应 | |---|---|---|---| | 京师 | 首都通称 | 诏书、实录、会典 | 北京市全域 | | 顺天府 | 省级建制 | 司法、赋税、科举 | 北京市+部分河北 | | 北京 | 民间简称 | 市肆、票号、报纸 | 北京市区 | | 四九城 | 口头俗称 | 胡同、茶馆 | 二环以内老城区 | ---十、延伸思考:地名如何塑造城市认同?

1. 政治认同 “京师”二字让旗人、汉人、蒙古人都能找到共同效忠对象。 2. 商业认同 票号写“北京分号”而非“顺天府分号”,更易获得全国信任。 3. 文化认同 《燕京岁时记》以“燕京”唤起历史记忆,强化北京的文化连续性。 ——从“大都”到“京师”再到“北京”,每一次名称微调,都是权力、族群、市场三方博弈的结果。

(图片来源网络,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~