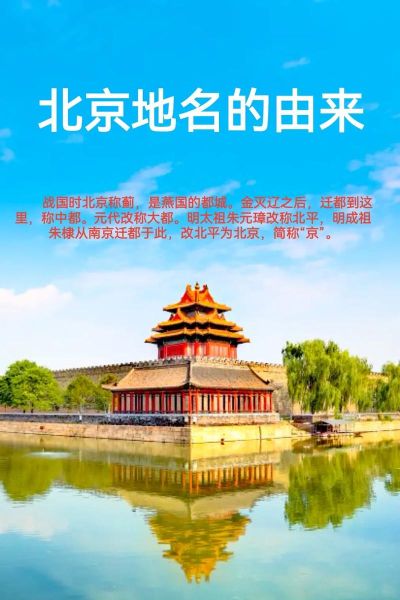

为什么北京会成为多个朝代的首都?

北京地处华北平原北端,背靠燕山、面向渤海,**“左环沧海,右拥太行”**的形胜自古被帝王视为“龙脉”。从辽代起,这里因**漕运枢纽**与**军事屏障**的双重优势,逐步取代长安、洛阳,成为统一王朝与少数民族政权共同青睐的都城。

辽代:北京第一次成为都城——“南京析津府”

公元938年,辽太宗将幽州(今北京)升格为**“南京析津府”**,又称“燕京”。

- 功能定位:辽五京之一,**对宋作战的前沿指挥所**。

- 城市格局:皇城位于今广安门一带,沿用唐幽州旧城,增筑城墙与宫殿。

- 历史意义:北京首次以**陪都**身份进入中央政权视野。

金朝:中都大兴府——北京正式成为北中国政治中心

1153年,海陵王完颜亮迁都燕京,改称**“中都”**。

自问自答:金朝为何执意迁都?

答:上京会宁府(今黑龙江阿城)过于偏北,难以控制中原;中都则**“据天下之中”**,便于镇压汉族反抗与南下攻宋。

- 城市扩建:仿北宋汴京形制,外城周长37里,内城9里30步。

- 水系工程:开凿**金口河**引永定河水,解决漕运与宫苑用水。

- 文化融合:中都成为**女真、契丹、汉**三族文化交汇的首个大型都城。

元朝:大都——北京首次成为统一王朝首都

1267年,忽必烈放弃上都开平,命刘秉忠营建**“大都”**。

自问自答:元大都如何奠定今日北京中轴线?

答:设计者**以积水潭为基准**,确立**南北中轴线**(今鼓楼至永定门),宫城、皇城、大城层层嵌套,形成**“前朝后市,左祖右社”**的经典格局。

- 规模:外城60里,11座城门,人口逾百万。

- 漕运:郭守敬开通**通惠河**,江南漕船直抵积水潭。

- 国际地位:马可·波罗称大都为**“世界诸城无能与比”**。

明朝:北京的三次定都与迁都风波

洪武北平:军事重镇

1368年,明军攻占大都,改名**“北平”**,由燕王朱棣镇守。

永乐迁都:1421年正式定都

自问自答:朱棣为何执意迁都?

答:南京远离边防,难以应对蒙古威胁;北平是**“龙兴之地”**,且可**“天子守国门”**。

- 紫禁城:在元大内旧址南移500米重建,**中轴线延长至8公里**。

- 城墙:南城墙外扩至今前三门大街,形成**“凸”字形内城**。

- 天坛、先农坛:对称布局,强化**“敬天法祖”**的礼制空间。

嘉靖外城:1553年增筑

因人口膨胀与蒙古侵扰,嘉靖帝增筑**外城**,形成**“回”字形格局**,但未完成全部规划,留下**“南城”**的缺口。

清朝:北京都城制度的集大成者

1644年,顺治帝从盛京(沈阳)迁都北京,**全盘继承明代都城**,并强化民族特色。

- 皇城改造:将**“大明门”**改为“大清门”,增建**景山**与**西苑三海**。

- 旗民分治:内城由八旗驻防,**汉人迁至外城**,形成**“满汉分居”**格局。

- 三山五园:乾隆时期建成**圆明园、颐和园**等离宫,**奠定西郊园林带**。

自问自答:清代北京如何管理多民族帝国?

答:通过**理藩院**、**雍和宫**等机构,将藏传佛教、蒙古王公纳入都城政治体系,使北京成为**多民族国家的象征中心**。

民国至今:从北平到首都的轮回

1912年,北洋政府定都北京;1928年国民政府迁都南京,北京改称**“北平”**;1949年9月,中国人民政治协商会议决议**复名北京**并确立为首都。

- 城市规划:1950年代拆除部分城墙,建设**天安门广场**与**十大建筑**。

- 中轴线申遗:2011年起,以**7.8公里传统中轴线**为核心申报世界文化遗产。

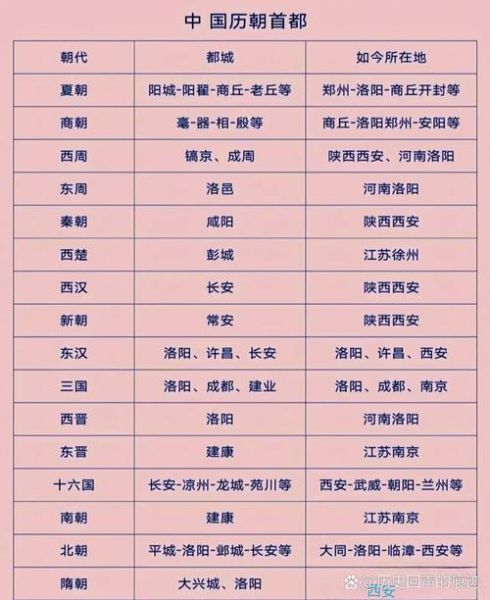

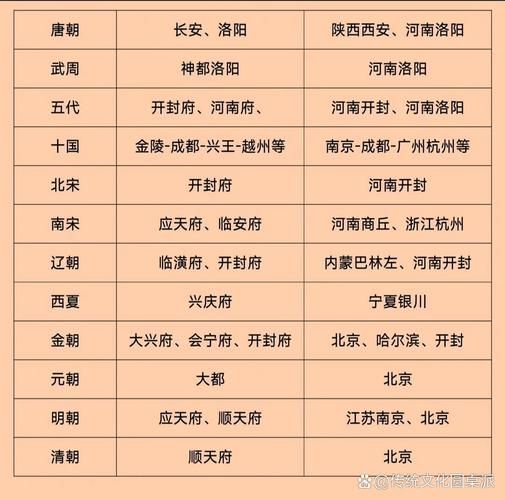

一张时间轴:北京作为都城的朝代速览

| 朝代 | 都城名称 | 起止年份 | 都城性质 |

|---|---|---|---|

| 辽 | 南京析津府 | 938-1122 | 陪都 |

| 金 | 中都大兴府 | 1153-1214 | 北中国首都 |

| 元 | 大都 | 1267-1368 | 全国统一首都 |

| 明 | 北京 | 1421-1644 | 全国统一首都 |

| 清 | 京师 | 1644-1912 | 全国统一首都 |

延伸思考:北京为何能超越长安、洛阳?

1. **地理枢纽**:居华北、东北、蒙古高原交汇点,**“三面环山,一面向海”**易守难攻。

2. **经济动脉**:京杭大运河与海运互补,**“漂来的北京”**依赖江南漕粮。

3. **民族融合**:辽金元清皆属少数民族政权,北京**远离中原士族阻力**,便于推行新政。

4. **国际视野**:距东北、蒙古、朝鲜半岛较近,**近代铁路兴起后优势更显著**。

从辽南京到新中国首都,北京用千年时间完成了从**边陲军镇**到**世界城市**的蜕变,其都城史不仅是一部**王朝更替史**,更是一部**中国南北经济整合与多民族国家形成史**。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~