每到两会季,北京财政的钱袋子怎么分、投向哪里,都是市民、企业和媒体最关心的问题。2024年市级预算报告已公开,本文用“自问自答”的方式,拆解北京财政支出结构与2024年预算重点投向哪里两大核心疑问,帮你快速看懂数字背后的政策信号。

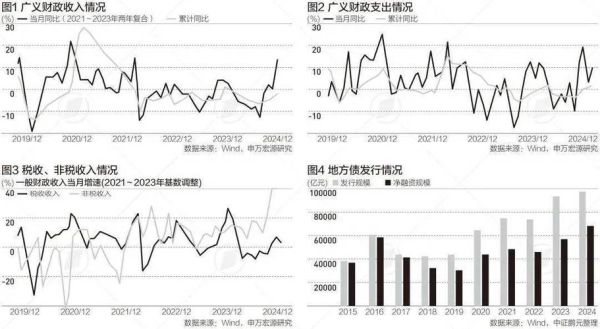

北京财政的钱从哪来?

先厘清“收入端”,才能看懂“支出端”。

- 一般公共预算收入:2024年预计约6,850亿元,增长4%左右,主要依赖增值税、企业所得税和个人所得税。

- 政府性基金收入:土地出让金仍是主力,预计2,900亿元,但已连续两年负增长。

- 国有资本经营预算:市属国企上缴利润约180亿元,重点反哺城市更新与科技创新。

问:土地出让金下滑,会不会影响支出?

答:北京通过提高产业税收占比、盘活存量资产对冲土地收入缺口,确保“支出强度不减”。

2024年预算重点投向哪里?

市级总支出约7,800亿元,可用“三升两稳一压”概括。

三升:民生、科技、京津冀协同

- 民生支出占比首次突破55%

- 教育:新增12亿元用于中小学学位扩容,重点在海淀、朝阳、通州。

- 养老:社区养老驿站运营补贴翻倍,80岁以上老人居家照护补贴提至每月600元。

- 科技投入增长12%

- 国家实验室建设:昌平、怀柔两大科学城各获50亿元基建资金。

- AI与医药:设立100亿元“算力券”与“临床前研究券”,企业可凭项目兑换财政补贴。

- 京津冀协同基金再增30亿元

- 用于北三县与通州一体化交通、北运河生态补水。

两稳:基建与债务化解

- 轨道交通:地铁13号线扩能改造、1号线支线获专项债220亿元。

- 隐性债务:安排300亿元再融资债券,利率比银行贷款低120个基点,直接节省利息约3.6亿元。

一压:一般性行政支出

市级部门“三公”经费再压减5%,节省资金全部转入中小企业纾困基金。

支出结构变化背后的三大信号

信号一:从“土地财政”转向“产业财政”

过去十年,北京土地出让金年均占比超35%,2024年预计降至28%。缺口靠什么补?

- 高精尖产业税收贡献率从2019年的41%升至2023年的58%。

- 增值税留抵退税政策优化,预计为企业减负200亿元,换来的是新增就业岗位17万个。

信号二:民生支出“精准滴灌”而非“大水漫灌”

问:钱都花在哪些人群?

答:

- “一老一小”:养老、托幼补贴占民生增量资金的62%。

- 新市民:保障性租赁住房建设资金增至180亿元,重点覆盖快递员、家政工等群体。

信号三:科技投入“以券代补”提高资金效率

传统补贴易出现“骗补”“低效”问题,北京2024年全面推行“创新券”:

- 企业先采购服务、后凭发票兑付,财政后补助比例最高50%。

- 试点半年,已撬动社会资本4.3倍,远高于直接补贴的1.8倍。

普通市民如何感知这些变化?

教育:学位更多了

2024年新增中小学学位3.2万个,其中60%位于人口净流入区域,家长“跨区择校”压力将缓解。

医疗:挂号更快了

市级财政为22家三甲医院拨付6亿元,用于统一预约挂号平台扩容,放号比例从30%提至50%,黄牛号源空间被压缩。

通勤:地铁更密了

13号线拆分后,回龙观至中关村通勤时间缩短15分钟;1号线支线将房山长阳与丽泽商务区直连,预计日均客流提升8万人次。

企业如何对接北京财政红利?

中小企业:记得领“三券”

- 创新券:研发服务最高补贴50万元。

- 算力券:AI训练费用补贴30%。

- 租金券:入驻市级孵化器可抵房租40%。

外资企业:关注“两区”专项资金

北京自贸试验区与服务业扩大开放综合示范区,2024年安排外资研发中心奖励资金10亿元,单个项目最高5,000万元。

未来三年北京财政的三大悬念

- 土地收入若继续下滑,产业税收能否持续高增长?

- 人口老龄化加速,养老金缺口如何平衡?

- 京津冀协同基金规模会否进一步扩大,河北能否承接更多北京产业?

这些悬念的答案,将决定北京财政支出结构的下一次迭代。

```

还木有评论哦,快来抢沙发吧~