工控市场现状如何?一句话概括:需求回暖、国产替代加速、智能化升级。工控市场未来趋势是什么?边缘计算下沉、绿色低碳、软硬一体平台化。

一、工控市场现状如何?从四个维度拆解

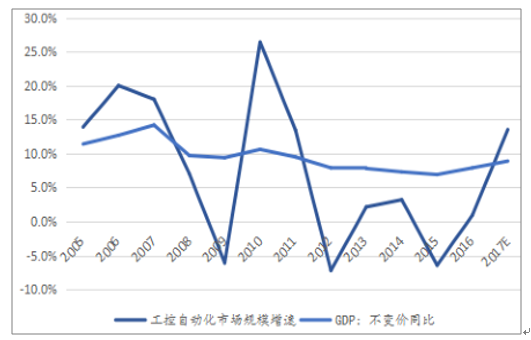

1.1 需求端:制造业复苏带动订单回暖

2024年Q1,国内规模以上工业增加值同比增长6.1%,其中高端装备制造、锂电、光伏、半导体四大行业贡献度最高。工控核心产品——PLC、伺服、变频器——订单增速均回到两位数区间。

1.2 供给端:国产替代进入“深水区”

过去三年,国产PLC市占率从18%提升到31%,伺服从22%提升到37%。汇川、信捷、禾川三家合计拿下国产份额的六成以上,外资品牌开始主动降价应对。

1.3 技术端:智能化从“概念”走向“落地”

边缘AI芯片成本下降50%,使得本地视觉检测、预测性维护成为中小产线也能负担的标配。某头部面板厂通过部署边缘盒子,将AOI检测误报率从3%降到0.5%。

1.4 政策端:双碳与安全并行

工信部《“十四五”智能制造发展规划》明确要求:

• 2025年规模以上制造企业关键工序数控化率≥68%

• 高耗能行业能效基准水平以下产能基本清零

二、工控市场未来趋势是什么?三大主线提前布局

2.1 边缘计算下沉:从“云端”到“产线侧”

问:边缘计算为什么非下沉不可?

答:云端延迟≥50ms,无法满足运动控制<1ms的实时要求;同时产线数据90%为“冷数据”,长期存云成本过高。

未来五年,边缘控制器年复合增长率预计达到28%,典型场景:

• 机器人动态路径规划

• 高速灌装闭环控制

• 多轴同步裁切

2.2 绿色低碳:能效管理从“选配”变“刚需”

欧盟CBAM碳关税2026年全面实施,出口企业必须提供产品碳足迹。工控厂商正在把能效监测、谐波治理、能量回馈打包进标准方案。

案例:某注塑机厂加装能量回馈单元后,整机能耗下降12%—18%,投资回收期仅8个月。

2.3 软硬一体平台化:打破“七国八制”孤岛

传统产线常见痛点:

• 设备协议不统一,调试周期>2周

• 软件授权按点收费,扩容成本指数级上升

头部厂商推出“硬件+实时OS+低代码平台”三位一体方案:

• 硬件:X86+FPGA混合架构,支持TSN

• OS:实时Linux+容器,微秒级抖动

• 低代码:拖拽式工艺编排,OT工程师2小时即可上线新工序

三、用户最关心的五个实操问答

3.1 国产PLC稳定性到底行不行?

实测数据:在55℃、85%湿度、1g振动环境下连续运行1000小时,国产头部品牌故障率0.3%,与外资差距已缩小到0.1个百分点。

3.2 老产线如何低成本做智能化改造?

三步法:

① 加装IIoT网关,把Modbus/Profibus转成MQTT

② 部署轻量级MES,仅聚焦OEE、质量追溯两大指标

③ 采用订阅制工业APP,按年付费,避免一次性CAPEX压力

3.3 边缘计算会增加维护复杂度吗?

不会。新一代边缘控制器支持:

• 远程容器镜像更新,无需停机

• AI模型热插拔,故障时可秒级回滚

• 数字孪生仿真,提前验证程序逻辑

3.4 双碳背景下,哪些工控产品最受益?

优先关注:

• 高效变频器(IE5能效等级)

• 伺服驱动器共直流母线方案,节电率15%—30%

• 能源管理系统EMS,支持ISO50001认证

3.5 2025年前,工控人才缺口怎么补?

两条路径:

• 校企合作:高职院校新增“工业互联网技术”专业,采用“2+1”学制,两年在校+一年企业实战

• 厂商认证:主流品牌推出“初级-中级-专家”三级认证,考试费用低于2000元,通过率保持在65%以上

四、给采购与研发的行动清单

4.1 采购侧:2024下半年重点关注清单

- 支持TSN的千兆以太网I/O模块,目标价<500元/点

- 内置AI加速卡的边缘控制器,算力≥8TOPS

- 符合UL61800-5-1安规的伺服驱动器,缩短北美出口认证周期

4.2 研发侧:技术预研优先级排序

- 时间敏感网络(TSN):确保2025年新品全线支持802.1Qbv

- OPC UA over MQTT:实现从设备到云端的语义级互通

- AI小样本学习:解决缺陷数据不足导致的模型过拟合

工控市场正在经历“需求+技术+政策”的三浪叠加,早一步看清现状、早半步卡位趋势,就能把行业红利转化为企业利润。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~