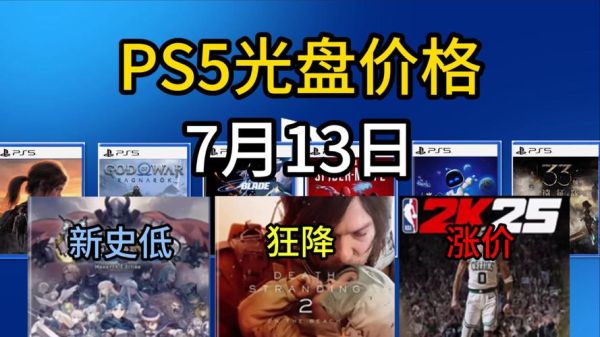

“光盘市场还能买吗?”——**还能买,但渠道变窄、品类变少、价格走高**。

光盘市场现状:谁在买?谁在卖?

过去十年,流媒体、网盘、数字下载几乎把光盘逼到墙角,可2023年起,**黑胶回潮的“复古风”刮到了光盘**,让CD、DVD、BD重新有了话题。线下音像店所剩无几,线上却出现三类活跃卖家:

- **海外回流商**:大量欧美日旧货通过跨境电商涌入,成色参差,但稀有专辑、限定版吸引收藏客。

- **国内尾货清仓**:出版社、影视公司仓库里压了十几年的库存,一次性打包给二手平台。

- **发烧友小圈子**:自建独立站或微信群,专做刻录母盘、MQA-CD、SACD等高阶品类。

买家画像也发生分化: **Z世代乐迷**把CD当作“可以捧在手里的NFT”;**影视极客**追求4K UHD蓝光原盘的无损音轨;**车主群体**则因老车机只能读碟而持续补货。

光盘价格为什么涨?三大推手拆解

1. 原材料与生产线双重萎缩

聚碳酸酯颗粒、贵金属反射层、UV胶——**三大核心原料全部跟涨**。更致命的是,全球仅剩不到十条专业光盘生产线,**台湾中环、日本索尼、奥地利索尼DADC**轮流检修,排期动辄三个月,直接推高出厂价。

2. 版权方“饥饿营销”再版策略

环球、华纳、索尼音乐把90年代经典专辑做“限量编号再版”,**一次性只压5000张**,卖完就绝版。二手市场立刻溢价,**周杰伦《叶惠美》CD首版从80元涨到400元**就是典型案例。

3. 物流与关税隐形加成

国际邮费飙升、海关抽检率提高,让单张CD的**跨境综合成本增加15-25元**。不少卖家改用“香港中转+人肉带货”,进一步拉高终端价。

如何避坑:选购光盘的四个实战技巧

看IFPI码:一秒识别正版

内圈透明区域有一串小字,**以“L0/L1”开头是国内流水线,“00/01”则是境外母盘**。没有IFPI或字体粗糙的,九成是地下刻录。

查矩阵号:确认首版再版

矩阵号(Mirror Band)刻在数据面最内圈,**首版通常带“-1”后缀**,再版会改为“-2/-3”。同一专辑首版音质普遍优于再版,差价可达3-5倍。

摸印刷:分辨UV与胶印

正版封面采用**UV六色印刷**,手指轻刮有立体感;盗版多用普通胶印,颜色发灰且易掉墨。

问渠道:优先选择“包仓直发”

二手平台“孤品”风险高,**选择标注“包仓”或“现货100+”的店铺**,至少保证成色统一、退换无忧。

光盘收藏趋势:哪些品类最保值?

日本限定版:永远的硬通货

**初回生产限定盘(First Press)+ 侧标未拆**,几乎年年升值。X Japan《DAHLIA》、宇多田光《First Love》日版CD,近五年涨幅均超200%。

国产绝版:小众也能出奇迹

魔岩三杰、早期摩登天空、台湾滚石首版,**发行量低于1万张**的专辑,遇到乐迷补票行情,价格瞬间翻倍。

4K UHD蓝光:影音双修的蓝海

带**Dolby Atmos、HDR10+**的4K蓝光电影,因容量大、压制难度高,盗版极少。诺兰《奥本海默》、卡梅隆《阿凡达2》的UHD版本,首发价200元,三个月后即被炒到350元以上。

未来三年光盘价格会回落吗?

大概率**不会**。只要流媒体继续“删减”“下架”“加广告”,实体介质的不可替代性就会存在。再加上**全球通胀+日元贬值**,日本原版进货价仍在上行。唯一可能的价格拐点,是**中国本土重启小型生产线**,但环评、版权、市场容量三座大山,让资本望而却步。

写给犹豫党:现在入场算不算晚?

如果你**只想听歌看电影**,流媒体+NAS仍是性价比之王; 如果你**想兼顾情怀与投资**,建议从**100-200元区间的国产经典**试水,快进快出练眼力; 如果你**追求顶级音质与收藏级品相**,直接锁定**日版SACD、UHD蓝光、金属母盘CD**,但务必预留三倍预算应对溢价。

一句话:**光盘市场没有回到黄金时代,却也不再是夕阳垃圾场。早一步上车,多一份主动权。**

还木有评论哦,快来抢沙发吧~