手写写作不仅是记录思想的工具,更是提升思维深度与表达精准度的桥梁。很多人问:“怎么样手写写作才能真正提升文章质量?”答案并不复杂,关键在于方法、节奏与持续练习。

为什么手写写作更能激发深度思考?

手写时,大脑需要同时处理字形、语法、逻辑三层信息,这种多线程运作天然抑制了“快思考”带来的浅层表达。

- 触觉反馈:笔尖与纸张的摩擦让大脑获得即时物理信号,增强记忆。

- 速度限制:每分钟20-30字的速度迫使作者提前组织语言,减少废话。

- 空间限制:纸张边界倒逼结构规划,段落与留白成为天然的分镜。

自问:电子输入不是更快吗?

自答:快不等于好。键盘的“删除键”纵容了即时修改,反而削弱了整体构思能力。

手写前的三步准备:从空白到框架

1. 用“关键词云”替代大纲

在A4纸中央写下主题,向外扩散7-10个关联词,如“叙事节奏”“感官细节”“冲突设计”。这些词将成为段落的锚点。

2. 设定“问题链”而非主题句

传统写法先定中心论点,手写时不妨改为连续提问:

- 这个场景为什么非写不可?

- 读者此刻最想知道什么?

- 如果删掉这一段,情感会断层吗?

3. 工具选择的隐藏影响

0.38mm中性笔适合细节描写,2B铅笔更适合草图式构思。纸张方面,方格稿纸能自然对齐段落,减少后期排版焦虑。

手写中的动态调整:让错误成为路标

电子文档的“完美幻觉”常导致过度修饰。手写时,划掉、箭头、侧批都是思维痕迹,它们的价值在于:

- 暴露逻辑断点:连续三行箭头指向同一段落,说明此处需要合并。

- 记录灵感闪现:页边空白处的“突然想到”往往比正文更鲜活。

- 建立个人符号系统:用“△”标记需查证的事实,“~”表示情绪高潮。

自问:写错了怎么办?

自答:不要立刻涂改。在错误旁画一颗星,继续写完全文后再统一处理,避免打断心流。

从手稿到电子稿:二次精修的黄金流程

阶段一:冷处理

手稿完成后放置48小时,让“陌生化效应”发挥作用。重读时用不同颜色笔标记:

- 红色:情感薄弱处

- 蓝色:信息冗余处

- 绿色:可扩展的隐喻

阶段二:结构化转录

录入电脑时,不要逐字照搬。先把手稿的段落编号输入为电子文档的标题,再填充内容。此过程天然完成了一次结构调整。

阶段三:声音测试

用朗读软件播放文本,听觉能捕捉到视觉遗漏的节奏问题。每听到一次卡顿,就在对应句末标记“//”,后续重点修改。

长期提升的隐藏训练法

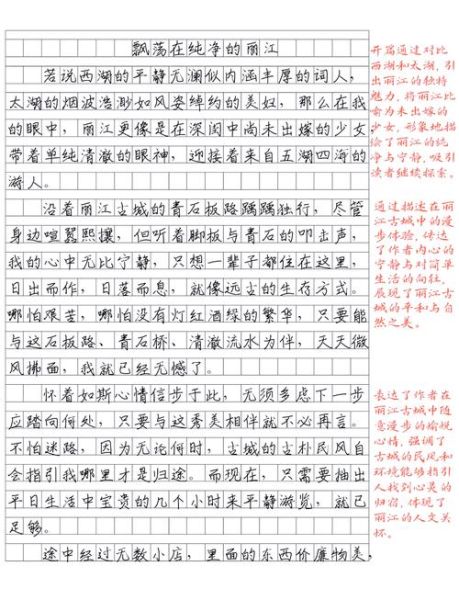

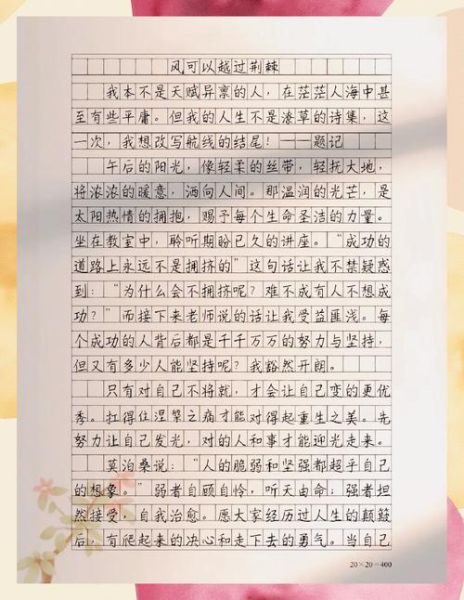

“逆向抄写”挑战

选一篇优质散文,先读一遍,再凭记忆手写还原。对比原文时,重点关注:

- 自己遗漏了哪些过渡词?

- 哪些句子顺序被大脑自动优化?

- 哪些细节因记忆模糊而被替换?

“单页限制”写作

限定一页A4纸写完800字故事,强迫压缩语言。长期练习后,电子写作时会自然减少无效修饰。

“左手日记”实验

每周用非惯用手写一次日记,降低书写速度的同时,大脑会更专注于内容而非字迹美观,意外收获质朴表达。

手写写作如何与现代工具协同?

矛盾的是,完全拒绝科技反而削弱手写优势。推荐“三明治工作流”:

- 手写初稿(创意发散)

- 语音转文字录入(保留口语化亮点)

- 打印纸质版二次手写修改(回归深度思考)

自问:这样不会更耗时吗?

自答:初期确实如此,但三个月后,总耗时将比纯电子写作减少30%,因返工率显著下降。

手写写作的终极回报

当抽屉里的手稿累积到三厘米厚时,你会突然发现:自己的“写作声音”已无法被任何模板复制。那些纸张的皱褶、墨水的浓淡、甚至一处咖啡渍,都成了个人风格的DNA。

这种无法量化的质感,正是电子文档永远缺失的灵魂。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~