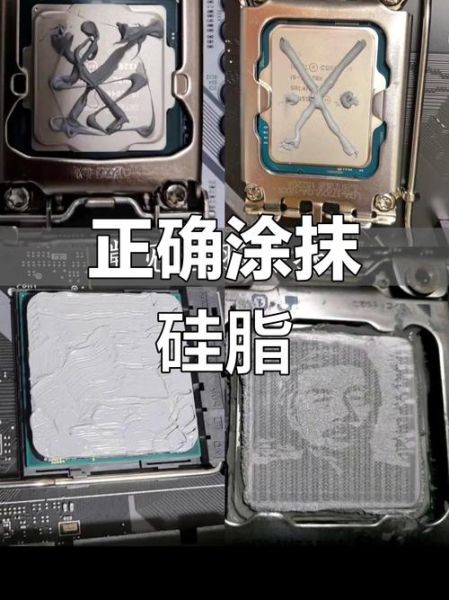

在DIY装机或给笔记本换硅脂时,“多涂一点更保险”是新手最常见的误区。硅脂涂多了到底会出现哪些连锁反应?下面用问答与场景还原的方式,把隐患逐条拆开讲清楚。

硅脂的作用到底是什么?

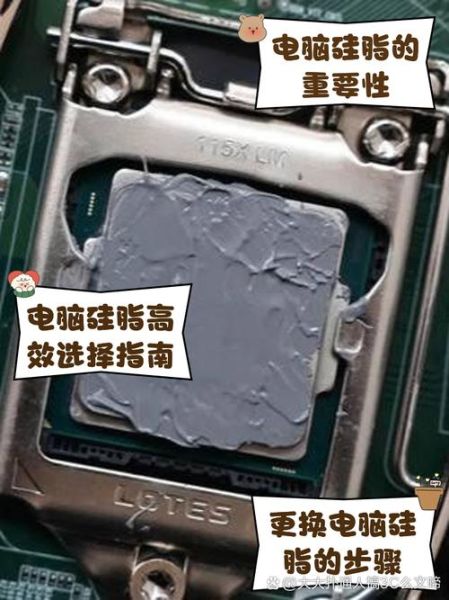

硅脂的核心使命只有一条:填补散热底座与芯片顶盖之间的微观缝隙,把热量高效导给散热器。它本身不散热,只是“桥梁”。一旦桥梁过厚,导热效率反而被拖慢。

硅脂涂多了会怎么样?

硅脂用量过多后果主要体现在以下四个方面:

- 温度不降反升:过量硅脂在压力下被挤出,核心区域却留下厚厚一层,热阻增加,CPU/GPU温度比没换硅脂前更高。

- 溢出短路风险:被挤出的硅脂流到电容、电阻或针脚,含金属成分的硅脂一旦导电,主板瞬间黑屏。

- 散热器安装不稳:过厚硅脂像“气垫”,散热器无法与芯片紧密贴合,轻微晃动就能让散热片移位。

- 清理噩梦:烤干后的硅脂黏在PCB与散热器底座,清理一次至少半小时,还容易刮伤元件。

为什么一点点就能覆盖核心?

芯片顶盖面积有限,一颗黄豆大小的硅脂在散热器压力作用下可自然铺满。过量部分只会被挤到边缘,既浪费又添乱。

实验数据:多涂与适量的温度差距

用同一台i7-12700K+240水冷做对比:

- 适量(0.1g):AIDA64烤机十分钟,核心平均温度72℃。

- 过量(0.5g):同条件烤机,核心平均温度79℃,且温度曲线波动更大。

7℃的差距足够让风扇转速拉高500RPM,噪音随之增加。

如何判定“刚好”?

最直观的办法是压痕法:

- 散热器压紧后轻轻抬起,观察芯片表面硅脂是否形成均匀薄膜。

- 边缘若有明显溢出,即代表过量;中心若仍有空白,则不足。

不同封装芯片的用量差异

桌面CPU(IHS顶盖大):黄豆大小。

笔记本GPU(裸Die):米粒大小。

显卡核心(长方形Die):一条细线,长度约核心对角线的80%。

含金属硅脂更要谨慎

含银、含镓的硅脂导热系数高,但导电性也强。溢出后短路概率是普通硅脂的十倍以上。涂这类硅脂时,务必在芯片四周贴防溢胶带。

清理过量硅脂的正确姿势

- 断电、拆散热器,拍照记录硅脂溢出位置。

- 用99%无水酒精+无纤维布,单向擦拭,避免来回涂抹。

- 缝隙里的残胶可用牙签包布轻刮,切忌金属工具。

- 确认PCB表面无油光后再重新上硅脂。

常见疑问快答

Q:硅脂会自动“变薄”吗?

A:不会。硅脂中的硅油挥发后只会变干变脆,厚度基本维持原样。

Q:涂多了能用吹风机加热让多余硅脂流走吗?

A:高温会让硅脂更黏,反而更难清理,且热风可能吹坏周边塑料件。

Q:一次涂多了,下次还能继续用吗?

A:只要没溢出到针脚,可以开机观察温度。若温度异常,立即拆机重涂。

装机现场避坑清单

- 准备0.1g精度的小秤,精准控制用量。

- 涂之前用胶带封住电容区,防止意外溢出。

- 散热器螺丝采用对角线逐步拧紧,避免硅脂被挤向一侧。

- 首次开机后跑10分钟压力测试,温度异常立刻关机检查。

写在最后

硅脂涂多了会怎么样?一句话概括:多花冤枉钱,还把散热搞砸。记住“少即是多”的原则,黄豆、米粒、细线三种尺寸对应不同芯片,既省材料又保性能。下次换硅脂时,不妨把这篇文章放在手边,对照操作,温度与噪音都会给你最直接的正向反馈。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~