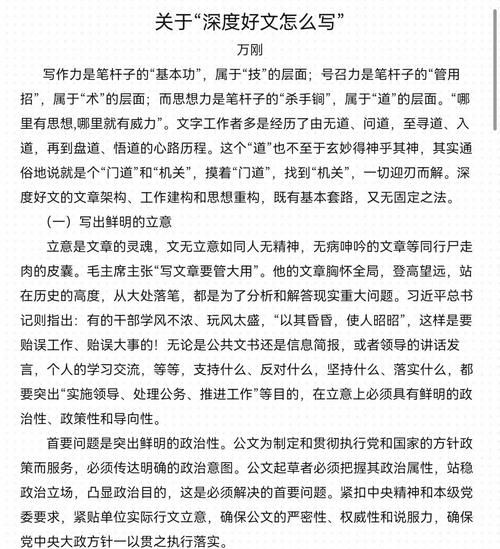

有深度的文章不是字数多,而是能在读者心里留下“原来如此”的震撼。它解决的不是表层问题,而是把问题拆到根,再给出可落地的路径。下面用自问自答的方式,拆解“深度”到底长什么样,以及怎样一步步写出来。

为什么“深度”比“长度”更稀缺?

信息爆炸时代,**“长”≠“深”**。一篇三千字的流水账,可能抵不过一篇八百字却把底层逻辑讲透的文章。深度稀缺的原因有三点:

- **认知门槛**:作者必须比读者多想三层,才能带人突破盲区。

- **时间成本**:调研、验证、结构化,每一步都在和“快”对抗。

- **表达难度**:把复杂概念翻译成“人话”,需要反复打磨。

自问自答:深度内容到底“深”在哪?

Q1:是不是引用权威数据就够深?

A:数据只是“证据”,**“深”体现在对数据的二次解读**。例如,告诉你“短视频完播率下降15%”是现象,进一步追问“下降集中在第几秒?用户为什么此时跳出?”才是深度。

Q2:故事化写法会不会削弱深度?

A:恰恰相反。**故事是载体,逻辑是骨骼**。把“如何提升转化率”写成客服小王的成长故事,只要每一步决策都有数据验证,深度不减反增。

Q3:行业术语越多越深?

A:术语是“专业滤镜”,**真正的深度是把术语翻译成行动指令**。比如“私域精细化运营”可以拆解为“给最近30天未复购的用户推一张限时券,并附上一句个性化备注”。

五步写出有深度的文章框架

第一步:用“问题树”而非“关键词”做选题

传统SEO先找关键词,深度写作先画问题树。以“如何写出有深度的文章”为例,问题树如下:

- 读者是谁?(内容运营、自由撰稿人、品牌方)

- 他们卡在什么环节?(找不到选题、逻辑混乱、案例陈旧)

- 卡点的根因?(信息源单一、缺验证方法、缺表达模板)

把树画完,选题自然浮现:**“用一张问题树解决90%的选题焦虑”**。

第二步:建立“反共识”信息源

**深度=共识+反共识**。常规信息源(知乎高赞、行业白皮书)只能写出“共识”。反共识信息源清单:

- 冷门论文:在Google Scholar用“关键词+contrary”搜索。

- 失败案例:用“公司名+失败+PDF”搜内部复盘。

- 一线访谈:找客服、销售、仓储,拿到流程SOP。

第三步:用“金字塔+费曼”双层结构

金字塔保证逻辑,费曼保证易懂。

金字塔层:结论→原因→案例→行动。

费曼层:每写完一段,用“如何向10岁小孩解释”测试,删不掉的就是深度。

第四步:插入“可验证”的行动指令

深度文章的终极标准是:**读者读完能立刻做一件事**。模板:

“今晚10点前,打开你的公众号后台→用户分析→最近30天未互动名单→导出CSV→用邮件群发工具发一封‘我们错了’的道歉信,附赠一张无门槛券,24小时后看回复率。”

指令越具体,深度越可信。

第五步:用“反例”堵住逻辑漏洞

自问:“如果读者照做失败,可能卡在哪些环节?”提前给出Plan B。例如:

- 券被薅羊毛?→设置“限老客且限一次”。

- 邮件进垃圾箱?→标题用“关于上次那杯没送到的咖啡”。

实战案例:把“深度”拆给你看

原文片段:

“私域运营要精细化。”

深度改写:

“精细化不是加标签,而是把用户行为切成‘可干预的最小单元’。以母婴社群为例,把‘宝宝月龄’拆成‘预产期-出生后第7天-第28天-百日’四段,每段推不同内容:预产期推待产包清单,出生后第7天推‘生理性黄疸’科普,第28天推‘二月闹’安抚技巧,百日推‘辅食添加时间表’。测试数据显示,分阶段推送的社群复购率比统一推送高47%。”

拆解:

- **共识**:精细化运营。

- **反共识**:精细化=切最小单元。

- **数据**:47%复购率提升。

- **行动**:四段内容模板直接可用。

常见误区与自检清单

误区一:把“深度”写成“文献综述”

堆砌论文不等于深度,**没有行动指引的引用都是噪音**。

误区二:用“我觉得”代替验证

每出现一次“我觉得”,就在旁边加括号补数据来源或实验记录。

自检清单(发布前打钩)

- □ 问题树是否画到第三层?

- □ 是否至少有一个反共识信息源?

- □ 读者能否在5分钟内照做第一步?

- □ 是否提前回应了至少两个反例?

写给长期主义者的加餐

深度写作是复利游戏。今天写的“如何写出有深度的文章”,三个月后能成为“如何用深度内容做SEO”的案例;一年后升级为“深度内容如何驱动品牌资产”。**把每篇文章当作下一篇的素材库**,深度自然层层递进。

最后留一个思考题:你现在最想解决但始终写不透的问题是什么?用本文的问题树方法画出来,发给自己邮箱,30天后打开,你会惊讶于思路的进化。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~